Der Ingenieur Carl Wilhelm Hubert Doetsch hat uns einen Aufsatz hinterlassen, in dem der Weg der in Afrika gefangen genommenen Deutschen von Afrika zur Île Longue beschrieben wird.

Für die gefangenen Deutschen war es ein langer Leidensweg. Von den ca. 270 von den Franzosen insgesamt in Afrika internierten Deutschen sollten etwa 80 nach einer fast zweijährigen Odyssee durch mehrere Stationen in Afrikas, über Marseille und Uzès auf die Île Longue gelangen und erst weitere 3 Jahre später in die Heimat entlassen werden.

Doetsch hat diese Odyssee und auch die anschließende Lagerzeit mit bewegenden Worten in einem Aufsatz nieder geschrieben, der ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr in der „Telefunken Zeitung“ abgedruckt wurde (http://www.radiomuseum.org/forumdat...).

Im Folgenden ist dieser Aufsatz so wie er in der Telefunken Zeitung abgedruckt war - auch hinsichtlich der damals gewählten Orthografie - wiedergegeben. Dass dies möglich ist, verdanken wir der freundlichen Genehmigung der Betreiber der Website http://www.radiomuseum.org/ und hierbei insbesondere dem Redakteur Thomas Günzel, der die Zeitschriften in hervorragender Art in PDFs umgewandelt hat.

Kamina und das Los der Togogefangenen

Von Carl W. H. Doetsch

Engländer und Franzosen waren nach den offiziellen Uebergabeverhandlungen auf der von uns noch rechtzeitig zerstörten Großstation Kamina von drei Seiten eingezogen.

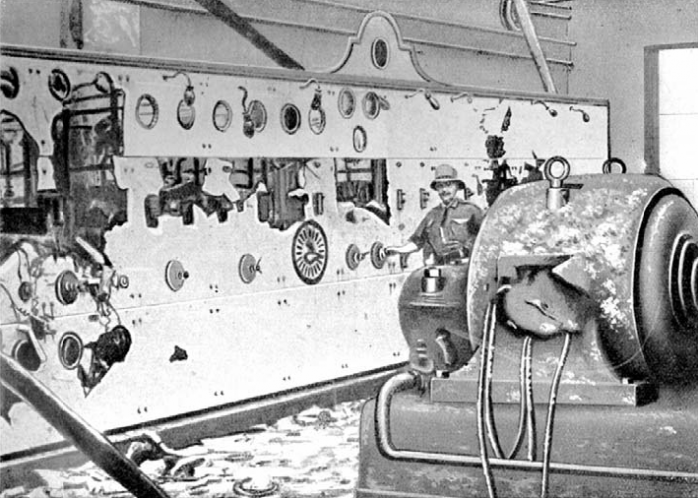

Die Sieger schauen sich ihre Beute an. Mit dem Sachverständigen für das englische koloniale Funkspruchwesen der Goldküste, Major Gosling, gehe ich das Gelände der Station ab. Die schlanken Türme liegen wie verbogene Regenschirmgestelle am Boden. Ueberall stolpert man über Drahtseile und die Bronzedrähte der Antenne, zu der wir vor einigen Tagen noch selbstbewußt und befriedigt hinaufgeschaut hatten. Im Kesselhaus gähnen uns drei verbogene Feuerlöcher entgegen — die Wirkung von drei Sprengpatronen. Die Armaturen der Kessel hängen wie überflüssig in der Luft. Die Steuersäulen der Turbinen im Maschinenhaus gleichen den ausgestreckten Armen von zwei Schwerverletzten, die am Boden liegen und um Gnade flehen. Der Anblick der Schalttafeln (Bild 1) und der zertrümmerten verbrauchten

Meßinstrumente beleidigt direkt. Dort liegen verbrannte funkentelegraphische Apparate, Schalter, verbogene Lampen, zerrissene Drähte, und hier grinsen traurig zwei leer gebrannte Transformatoren auf uns ein. Unser Stolz, das Schaltpult, das Gehirn der Station, die „Sabbibox“, wie die Schwarzen sie nannten, ringt auch meinem Begleiter ein Kopfschütteln ab und einen Seufzer: „That’s pity, pity“.

The switchboard in Kamina after having been destroyed by the Germans

Sein technisches Herz weint .... meine Tränen sind längst getrocknet. — Draußen überall das gleiche jammervolle Bild der Zerstörung. Wir schrecken einen Schwarzen auf, der Kupfer stiehlt; schnell verschwindet er hinter dem großen Kaminkühlwerk, das nun kalt und tatenlos daliegt, und wie ein mächtiges dickes Ausrufungszeichen hinter dem ganzen Zerstörungswerk in die Luft ragt.

An einen Aufbau ist hier nicht mehr zu denken! Und über diesem ganzen Bilde flimmert ironisch der Glast der afrikanischen Mittagssonne, die bald dafür sorgen wird, dass die traurigen Ueberreste unserer Station unter dem tropischen Pflanzenwuchs begraben liegen.

Von nun an sind alle Weißen, mit Ausnahme der Herren, die zur Uebergabe von Lome an die Engländer an der Küste geblieben waren, Kriegsgefangene.

Wir torkeln allesamt im Sonnenbrand mit unserem Gepäck, von dem vieles zurückbleiben muß und noch mehr unterwegs verloren geht, nach Atakpame, wo wir in den deutschen Faktoreigebäuden untergebracht werden. Am folgenden Morgen, dem 28. August 1914, lautet der Befehl: „An die Küste!“ Wir finden uns am Bahnhof Atakpame ein, sitzen auf unseren Kisten, Kasten und Koffern herum. Die Engländer nehmen im Bahnhofsgebäude noch eine wichtige Zeremonie vor; jeder, auch die Damen, muß durch Unterschrift die ehrenwörtliche Erklärung abgeben, in diesem Kriege nicht mehr gegen die Engländer oder deren Verbündete zu kämpfen.

Der Zug setzt sich in Bewegung; die Engländer hatten genügendes Eisenbahnpersonal von der Goldküste mitgebracht. Am Nachmittag halten wir an der ersten gesprengten Brücke. Man besorgt sich, so gut es geht, etwas zu essen und übernachtet in den Eisenbahnwaggons. Den andern Morgen folgt ein kurzer Marsch über den Bahndamm, noch ein Fluß mit einer gesprengten Brücke wird überschritten und ein Zug erwartet uns, der von hier aus schon bis Lome fahren kann, denn inzwischen hatten die Engländer die übrigen gesprengten Flußübergänge behelfsmäßig wieder hergestellt. Gegen Mittag kommen wir auf der Landungsbrücke in Lome an. Sie steht noch vollkommen intakt da; unsere Krähne schwingen aus und man setzt uns in die Landungsboote.

Bald sind wir unter den schnell fördernden Ruderstößen der Eweneger drüben am Dampfer „Obuasi“, der Elder-Dempster-Linie aus Liverpool angelangt. Wir werden eingeteilt in Damen, Offiziere und Prominent-People für die 1. Klasse und in Unteroffiziere und Soldaten für die 2, Klasse.

View of Camp Gaya, the thornbush kraal in the foreground

Der Kapitän ist energisch; er weiß, was er will. Er will keine Bewachung von Nigeriaschützen an Bord haben. Er hat schon oft Kriegsgefangene transportiert; während des Burenkrieges, während sich die Russen mit den Japanern schlugen, und später, als die Amerikaner den Spanier abmurksten. Nun ist die Reihe an uns — und wer kommt dann?

Wir liegen dauernd vor Lome, von der Außenwelt so gut wie abgeschnitten. Nur haben wir gehört, daß unser Vormarsch irgendwo in Frankreich zum Stehen gekommen sein soll. Das Leben an Bord ist eintönig wie das Essen: Muttonchops, Kippered herring, Porridge und umgekehrt. Der Kapitän politisiert hin und wieder mit uns. Daß wir den Krieg verlieren, unterliegt für ihn nicht dem mindesten Zweifel

„Denn“, sagt er:

„We don’t wait to fight,

But by Jingo, if we do,

We’ve got the men

We’ve got the ships

We’ve got the Money too!“

Daß wir in der Gewalt der Engländer sind, freut uns aus Gründen, die die allermeisten nur instinktiv ahnen. Das wurde anders, als eines Tages der Basiskommandant von Lome mit einem französischen Hauptmann erscheint. Ein namentlicher Aufruf erfolgt und wir gehen in die „Hände“ der Franzosen über. Denn in London war mittlerweile zwischen Frankreich und England ein koloniales Abkommen bezüglich der eroberten Kolonie Togo getroffen worden, wonach Kamina für die Zukunft unter französische Verwaltung genommen wurde. Auch wir fielen unter dieses Abkommen. Unsere Damen können, wenn sie wollen, in die Heimat fahren, jedoch übernehmen die Engländer keine Garantie für ihre Ankunft in Deutschland. Sie entschließen sich daher, ihren Männern nach Dahomey, wohin uns die Franzosen bringen wollen, zu folgen.

Am 28. September 1914 gehts nach Cotonou Cotonou, der Hauptstadt von Französisch-Dahomey. Strand und Landungsbrücke wimmeln bei unserer Ankunft von Franzosen, Sieger und Siegerinnen, duftigen Toiletten und bunten Sonnenschirmen. Sie warten auf ihre Augenweide.

Aber unser englischer Kapitän signalisiert an Land, daß er die Gefangenen erst morgen früh ausbooten wolle. „Um 5 Uhr sind die Französinnen noch nicht aus den Federn“, meint er listig. Wir sind ihm dankbar für das ersparte Spießrutenlaufen, besonders aber auch für die letzte zivilisierte Nacht in einem Bett — die letzte in den nun folgenden mehr als fünf Jahren Gefangenschaft, wo wir an der geheimnisvollen Eingangspforte zu einem Lande standen, das uns lange Zeit beherbergen sollte, und das für die Zukunft den traurigen Ruhm besitzt, daß dort arme, wehrlose Kriegsgefangene gequält, gemartert, mißhandelt und geschunden wurden in einer Weise, wie sie wohl einzig in den Annalen der Geschichte dastehen wird. — Frankreich begann — die Zivilisation lag hinter uns! —

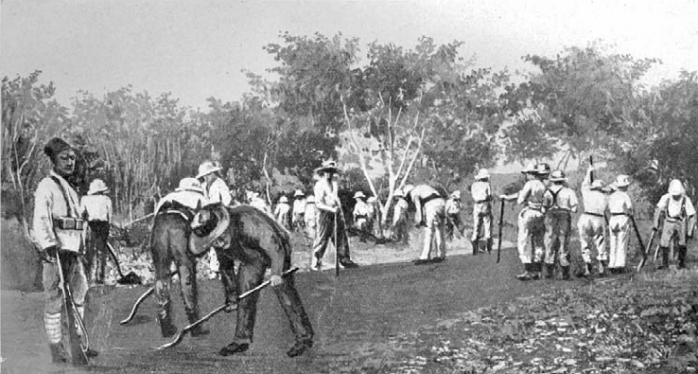

Camp Abomey (Dahomey) Blacks supervise POWs from the German colonies working near the camp

Wir werden in einem Palmenschuppen untergebracht und im Laufe des Tages bringt man uns etwas zu essen nach „Eingeborenen-Art“. Von nun an kamen wir aus dem Wundern nicht mehr heraus. Frankreich begann wirklich.

Jeder bekommt eine Negermatte, — unser zukünftiges Bett, solange wir in Dahomey waren, — einen Teller, einen Löffel; einige erhalten ein Trinkgefäß, als Ausrüstung für den Marsch an die äußerste Nordgrenze der Kolonie Dahomey, an den Rand der Sahara, mehr als 800 km von der Küste entfernt!

Der französische Major Marrois hat uns mitgeteilt, daß wir nach Gaya — einem kleinen Militärposten, hart am Niger, im Niger-Militär-Territorium gelegen, — transportiert werden sollen. Die Bahn in Dahomey geht über 260 km bis Save; von da bis Gaya soll marschiert werden. Die verheirateten Gefangenen mit den Frauen durften an der Küste bleiben.

Zunächst dachten wir an einen schlechten Scherz, aber am folgenden Morgen werden wir — etwa 170 Gefangene, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften — nach Save verladen, wo wir am Abend ankommen und im Güterschuppen und im nahen Bahnhof untergebracht werden. In einigen Tagen soll der Leidensweg angetreten werden. Unsere Aerzte protestieren bei dem französischen Arzt, der dem Transport beigegeben ist, machen eine Eingabe, die zehnfach begründet werden konnte, appellieren an französischen Großmut, Humanität, und verweisen auf unseren allgemeinen Gesundheitszustand, auf unsere mangelhafte Ausrüstung und auf die Unmöglichkeit, ohne Decken, zum Teil ohne Moskitonetze, zum größten Teil mit ungenügendem Schuhzeug einen derartig geplanten Marsch zu vollführen. Vergebliches Bemühen! Alle müssen nach Gaya transportiert werden. Ein letzter Hinweis auf die Kranken, auf die Schwachen, auf die älteren Herren . . . der französische Arzt beginnt stillschweigend eine Untersuchung, und das Resultat ist, daß jeder zum Niger hinauf muß.

Den Offizieren hat man 30 kg und den Unteroffizieren und Mannschaften 15 kg Gepäck gestattet. Das soll mit schwarzen Trägern oder auf den Autos, auf denen die französischen Begleitmannschaften fahren, nachgeführt werden.

Am 23. September 1914 geht der erste Transport ab, der zweite, zu dem ich gehöre, folgt am 25. Der Weg führt eine erst kürzlich eröffnete von Save aus beginnende und am Niger endende Autostraße entlang. Es wird nachts marschiert nach Art der französischen Kolonialtruppen, d. h. 50 Minuten Marsch, 10 Minuten Pause. Die einzelnen Strecken von einem Rasthaus bis zum nächsten sind 20 bis 30 km lang.

Die Nächte sind zu dieser Zeit stockfinster. Eine Laterne, die am Gewehr eines Senegalschützen baumelt, der mit weiteren sieben Schwarzen vorne marschiert, zeigt den Weg. Acht andere Senegalschützen beschließen den Elendszug, der sich gegen Morgen meistens in die Länge zieht, denn es gibt viele Fußkranke und Müde, des Marschierens Ungewohnte, und Kranke. Der französische Arzt erklärt diesen mit kalter Miene auf der Raststelle: „Muß marschieren, ein wenig“, d.h., soviel wie die Gesunden. Bei vielen spottet die Fußbekleidung jeder Beschreibung. Einige haben einfache Straßenstiefel an, andere wieder mußten in leichten Moskitostiefeln marschieren; neben mir lief sogar ein Assessor auf Lackstiefeln. Das Trinkwasser ist ungekocht und unfiltriert, denn Filter sind nicht vorhanden. Auf dem ersten Rastplatz tranken die Durstigen Wasser von lehmiger Farbe, in dem Moskitolarven und Kaulquappen schwammen. An jedem Rastplatz wird ein Ochse geschlachtet, der hier einen Wert von 30 bis 40 Fr. hat und das Fleisch in zwei eisernen Töpfen gekocht, die mit dem schwarzen Sudelkoch im Auto jedesmal vorausgefahren werden. Eingeborene, die uns Hühner, Eier oder Früchte verkaufen wollen, werden von den Senegalschützen davongejagt und oft verprügelt.

Den gesamten Transport leitet der französische Hauptmann Gastin, der auch an dem Gefecht bei der Chra und bei der Eroberung Togos mitgewirkt hatte. Nach drei Nachtmärschen, die das Grausame, Unmenschliche des ganzen Beginnens deutlich gemacht haben, sagte er zu mir: „Ich wäre lieber an der Chra in Togo gefallen, als mit diesem elenden Auftrag, Euch an den Niger zu transportieren, betraut zu werden.“ Auf unser Drängen setzte er seiner vorgesetzten Behörde nochmals das Unsinnige, Unmenschliche, Unmögliche der Aufgabe telegraphisch auseinander. Und der Erfolg? Er wird in Parakou abgelöst. Hauptmann Bosch übernimmt das weitere Henkerwerk. — An den Niger „coûte que coûte“ lautet erneut der Befehl aus Dakar.

Warum dieser Leidensweg? Warum war gerade Gaya als Internierungsort für uns ausgewählt worden, von dem der die Kolonne begleitende französische Arzt kaltlächelnd sagte, daß er in der ganzen Kolonie als Fieber- und Dysenterieort bekannt ist? Trotz allen Grübelns fanden wir nur immer die eine trostlose Antwort auf diese uns unablässig quälende Frage: Die Franzosen wollen unsere Vernichtung! — Sie wollen uns nicht nur der eingeborenen Bevölkerung als die Besiegten vorführen, nein, sie wollen uns langsam quälen, erniedrigen und endlich elendiglich umkommen lassen.

French-style punishment in Morocco: Tents fit for dogs measuring 2m in length and 0,5m in height, open at the front and back, duration of punishment 8 – 14 days, one can only lie in them.

Unsere Aerzte taten mit den wenigen Medikamenten und Verbandstoffen, die sie aus Togo hatten mitnehmen können, — die Franzosen besaßen keine Medikamente — das Menschenmögliche, um die Leiden der marschierenden Kolonne zu mildern.

Hauptmann Bosch faßte seine Aufgabe energisch an, bestellte sogar Schuhe telegraphisch an der Küste und mußte schließlich, als zu viele Leute krank geworden waren, in Kandy eine längere Rast einlegen. Auch er hatte endlich das Unmögliche, um nicht zu sagen, das Grausame des Marsches eingesehen, und wohl in diesem Sinne nach Dakar berichtet.

In Kandy waren wir am 10. Oktober eingetroffen. Nun endlich kam nach hier der Befehl, daß die 80 stärksten Leute, aber alle Offiziere, auszusuchen und mit Autos die restlichen 300 km nach Gaya heraufzubringen wären. In unserer Lage klang jetzt Gaya wie eine Erlösung. Endlich sollten wir zur Ruhe kommen.

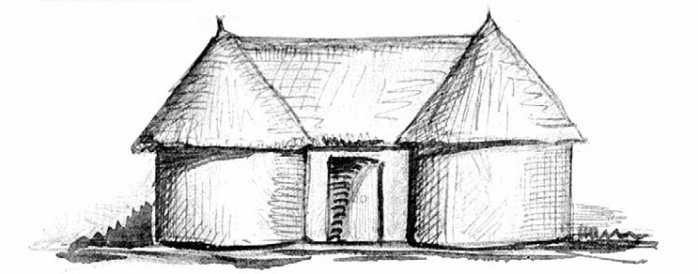

Am 27. Oktober kamen wir, 80 Mann, in Gaya an. Hier hatte man im fußhohen Sande ungefähr 22 Hütten aus Stroh gebaut, rund herum mit einem Dornenkraal umgeben. (Bild 2 und Bild 10). — Das Wüstenlager Gaya! Als Inhalt der Hütten fanden sich zwei irdene Eingeborenenwasserkrüge vor, sonst nichts! Unsere Matten, die den ganzen Weg mit uns gemacht hatten, wurden im Sande ausgebreitet und nun war nach Ansicht der Franzosen alles geschehen, um weißen Kriegsgefangenen in Afrika ein menschenwürdiges Unterkommen auf Monate, ja vielleicht auf Jahre hinaus zu schaffen. —

Der französische Arzt hatte nur zu wahr gesprochen. Gaya war ein Dysenterieort allerersten Ranges. Unser Trinkwasser wurde uns von schwarzen Kettenstrafgefangenen — deren Vorhandensein in Afrika das hoch zivilisierte Frankreich so gerne in Abrede stellen möchte — in Tonkrügen gebracht. Das Wasser wurde einfach im Niger geschöpft, Filter gab es im Lager nicht, und das Abkochen des Wassers konnte auch nur mit Schwierigkeiten durchgeführt werden. Kein Wunder, wenn es Zeiten gab, in denen von der gesamten Lagerbesatzung über die Hälfte dysenteriekrank war. Die wenigen Medikamente, die die deutschen Aerzte hatten mitnehmen können, waren bald verbraucht; die auf vieles Drängen von den Franzosen gelieferten geringen Mengen langten bei weitem nicht aus. Es sei nicht mehr da, behaupteten die Franzosen. Dabei war das uns verabreichte Chinin oft, weil auf dem Transport verdorben, unwirksam. Von dem einzig vorhandenen Fieberthermometer konnte niemand sagen, ob es richtig zeigte. Verbandstoff gab es nicht. Ein Hospital oder, etwas Derartiges war nicht vorhanden. Die Kranken lagen in Hütten und die Kameraden pflegten sie, so gut sie konnten.

Der Abort — drei offene Gräben im Sande innerhalb des Kraals — lag nur knapp 5.m von der sogenannten Küche, einem Grasdach, unter dem die zwei oben genannten Eisentöpfe standen, entfernt. Das Essen für alle, Gesunde und Kranke, bestand regelmäßig aus Yamms und Rindfleisch von einem täglich geschlachteten Ochsen (Preis 27 Fr.), der auch für die uns bewachenden 80 Senegalschützen bestimmt war. Nach vielem Reklamieren wurden von der Administration Reis, einige Eier und ein wenig Milch geliefert, aber alles in derart geringen Mengen, daß immer nur der vierte Teil der Kranken Krankenkost bekommen konnte. Nach annähernd zwei Monaten kam endlich in unser Essen etwas Abwechslung; von Dakar hatte man die vorschriftsmäßigen Rationen an Zucker, Kaffee, Gewürz usw. auf den Weg gebracht; auch Mehl, allerdings oft alt und übel riechend, wurde später geliefert, das dann in unserem Lager in einem von uns gebauten Backofen zu Brot verbacken wurde. Bis wir Kaffee und Zucker bekamen, hatten wir uns durch Aufguß auf das wildwachsende Citronellagras ein durststillendes Getränk gemacht. Kartoffeln wurden nie gegeben. Im Fleisch, von dem trotz des geringen Preises nur immer die peinlich genau abgewogenen Mengen gegeben wurden, gab es nie eine Abwechslung. Bettstatt, Stuhl, Tisch oder dergl. wurde nicht geliefert. Aus alten Kisten, die uns nach vielem Bitten von der Administration gegeben wurden, machten wir uns Geräte, die wir mit Tisch und Stuhl bezeichneten, und unsere Matten legten wir auf einen Rost aus dünnen Holzstämmen, die wir in der Nähe des Lagers fanden. An Tabak stand uns der mit Pferdejauche fermentierte Eingeborenentabak zur Verfügung, den wir zu hohen Preisen kaufen mußten. Den Eingeborenen kauften wir auch ihre aus Oel und Holzkohlenasche verfertigte Seife ab. Im großen Ganzen lebten wir also wie die Neger, nur empfanden wir all das Erniedrigende, Entwürdigende und bewußt gemein Verletzende, das man uns antat.

German POWs excavating the ruins of Volubilis (Morocco)

Viele von uns hatten Monate lang kein Moskitonetz, die meisten nur eine ihnen gehörige Decke, da von den Franzosen keine geliefert wurde, trotzdem die Nächte im Sudan sehr empfindlich kalt werden können. Unsere dauernden, immer eindringlicher werdenden Eingaben an die Generalverwaltung der französischen Kolonien in Dakar über den schlechten Gesundheitszustand des Lagers Gaya hatten endlich den Erfolg, daß ein französischer Arzt, Dr. Bonrepeaux, nach Gaya kam, um sich zu überzeugen, ob unsere Behauptungen wahr seien. Der denkbar ungünstige Eindruck, den er gewann, veranlaßte ihn, unsere Forderung auf Auflösung des Lagers und Verbringung in ein europäisches Klima mit seiner ganzen ärztlichen Autorität zu unterstützen. Dies und die immer mehr zu Tage tretenden Verpflegungsschwierigkeiten — infolge der im ganzen Sudan herrschenden Rinderpest konnte der tägliche Gayaochse nur noch mit Schwierigkeiten beschafft werden — gab den Anlaß, daß zunächst wenigstens die Kranken, wie von uns gewünscht war, an die Küste nach Cotonou in das dortige Hospital transportiert wurden.

So kam ich mit zwei anderen Kameraden endlich in Krankenhausverhältnisse, wo zwar keine Heilung, aber immerhin eine Besserung meiner mittlerweile chronisch gewordenen Dysenterie durchzuführen war. Am 25. März fuhren wir im Canoe den Niger aufwärts, bis an den Endpunkt der Dahomey-Autolinie. Für diese viertägige Reise hatte man uns — zwei Dysenterie- und einen Blinddarm-Kranken — sechs Knollen Yamms mitgegeben, sonst nichts! Nach einer unangenehmen Autofahrt, die aber im Vergleich zu dem Elendsmarsch an den Niger eine wahre Erholung bildete, kamen wir am 1. April 1915 im Hospital von Cotonou an mit der trostreichen Aussicht, wohl bald in europäische Verhältnisse überführt zu werden.

Im Hospital Cotonou trafen wir mit einigen der kranken Kameraden aus Kandy zusammen, — die gefangenen Telefunkenbeamten waren zur Hälfte in Gaya und zur Hälfte in Kandy interniert worden — die dort unter der rigorosen Behandlung der Franzosen schwer gelitten hatten; im Gegensatz zu uns, die man in dieser Beziehung in Ruhe gelassen hatte. Wahrscheinlich von dem Gedanken ausgehend, daß die einfache Internierung im Innern Afrikas an einem derart ungesunden Platze, bewacht von Negern, und wie die Neger lebend, schon hinreichend genügend Strafe für die Boches sei. — Inzwischen war Kamerun erobert, und die hier gemachten Gefangenen in dem alten, nicht mehr bewohnten Königspalast des früheren, in der französischen Verbannung gestorbenen Blutherrschers Behanzin in Abomey untergebracht worden, Nach Auflösung der Lager Gaya und Kandy und nach Abtransport einiger Kranker an die Küste, kamen die Offiziere nach Whydah, die Unteroffiziere und Mannschaften dagegen nach Abomey zu den Kamerungefangenen.

Das Lager Abomey war zweifellos eines der scheußlichsten französichen Lager, die es je gegeben hat, und die Erzählungen über die dort übliche Behandlungsweise müssen jedem Deutschen das Blut vor Scham und Unwillen in das Gesicht treiben. Das Lager stand unter Aufsicht eines Mulatten im Majorsrang, dessen Helfer einige Kreaturen waren, deren sadistische Gemeinheiten, Quälereien, Prügeleien usw. alles weit übersteigen, was je in allen deutschen Gefangenenlagern zusammen genommen, an unkorrekter Gefangenen-Behandlung vorgekommen sein mag. (Bild 3).

Am 17. April wurde ich mit noch 12 anderen Kranken auf den Dampfer „Tibet“ in Cotonou nach Marseille eingeschifft, Abends lagen wir dann vor Cotonou und schauten hinüber nach Dahomey, in dem noch hunderte unserer Brüder der bestialischen Behandlung der Kolonialfranzosen ausgesetzt waren. Nach Dahomey, dem Lande Behanzins, dem klassischen Lande afrikanischer Grausamkeit, von dem selbst unser schwärzestes Mittelalter noch manches hätte lernen können. Behanzin war tot, sein Geist aber lebte noch, und weit ins Norden zu Abomey gingen meine deutschen Brüder im „Königspalast“ des Tyrannen Behanzin, den eine teuflische französische Fantasie zum deutschen Kolonialgefangenenlager gemacht hatte, schlafen, die Nacht segnend, wo sie etwas Ruhe fanden vor den Peinigern des Tages. Und ihre Lippen murmelten leise „O Afrika! O, Golgatha!“ Die Heimat hörte es nicht. Erst später drohte die deutsche Regierung mit Repressalien, woraufhin zwar die westafrikanischen Lager, diese edelsten Stätten französischer Humanität, ganz geräumt wurden, unsere Landsleute aber nicht, wie es die deutsche Regierung verlangte, nach Europa, sondern die Mannschaften nach Marokko und die Offiziere teilweise nebst ihren Frauen nach Algier gebracht wurden. Es bedurfte erst einer weiteren, sehr energischen Repressalien-Androhung von Seiten Deutschlands, damit endlich Afrika vollkommen von deutschen Gefangenen geräumt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt waren besonders die Kolonialgefangenen im Lager Mediouna in Marokko nichts weniger als gut untergebracht, behandelt und ernährt. Die Disziplin war auch hier wieder französisch-afrikanisch. Die Einrichtung der Hundezelte (Bild 4), eines niedrigen Zeltes, in dem die Bestraften meistens ohne eine Decke liegen mußten, war eine Strafart, die nicht einmal auch nur oberflächlich mit dem Anbinden an den Pfahl, wie es in deutschen Lagern üblich war und über das französische Zeitungen so sehr zeterten, verglichen werden kann. Humanität ist scheinbar etwas Einseitiges.

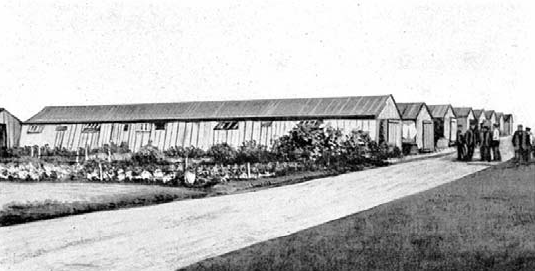

Camp Île Longue, general view

Gleich nach Ankunft in Mediouna bezw. Casablanca (Marokko) wurden die schwergeprüften Kolonialgefangenen ganz willkürlichen Repressalien unterworfen; sie erhielten längere Zeit keine Pakete, kein Geld, und, was wohl am empfindlichsten war, keine Post, die ohnehin nur sehr spärlich nach Westafrika gekommen war, dank des liebenswürdigen katholischen Paters Nee, der in Cotonou der gestrenge Zensor war und dessen Entgegenkommen, „Menschlichkeit“ und „christliche Nächstenliebe“ wir bereits auf dem Marsche durch Dahomey spüren konnten, wo dieser tapfere Gottesstreiter der offizielle Dolmetscher unserer „Expedition“ war.

In die Mediounazeit der Kolonialgefangenen fällt auch der Abschluß der Verhandlungen wegen Internierung von Gefangenen in der Schweiz. Auf Grund eingehender ärztlicher Gutachten derjenigen Tropenärzte, die unsere westafrikanische Zeit mit erlebt und die das Glück gehabt hatten, vorher als Sanitätspersonal ausgetauscht zu werden, stellte das Reichskolonialamt an die französische Regierung das Verlangen, alle Kolonialgefangenen als Kranke oder wegen der erlittenen Schmach, der Quälereien usw. nach Deutschland zu entlassen oder zum wenigsten in die Schweiz zu bringen. Nur wenigen blühte das Glück. Allein im Lager Ile Longue mußten wir zu 65 Kolonialgefangenen bis zum Schluß, d, h., bis Ende Oktober 1919, warten und den Leidensbecher des Gefängnisdaseins bis zum Boden leeren. —

Nach einer fünfwöchentlichen Schiffsreise, die eine wirkliche Erholung gewesen war, kamen wir am 22. Mai 1915 in Marseille an. Das Leben an Bord war, fern von allen Verordnungen, Vorschriften, Vorgesetzten und Kolonialfranzosen mit bösem Willen und Rachsucht, den Verhältnissen entsprechend angenehm. Wir waren einige wenige Kranke, die großen Wert darauf legten, in Ruhe gelassen zu werden, die auch etwa gegebene Vorschriften wissentlich nicht übertreten wollten. Unsern Transport führte ein ebenfalls als krank nach der Heimat zurückkehrender französischer Leutnant der Kolonial-Infanterie namens Meyer, Er nannte die Verhaltungsmaßregeln für die Schiffsreise, um die wir ihn gebeten hatten, und ließ auch die drei Stufen der Strafe folgen, die uns treffen sollten, sofern wir seinen Anordnungen, die übrigens leicht zu befolgen waren, übertreten würden.

- Entziehung einer oder mehrerer Mahlzeiten;

- Haft bis zu 9 Tagen;

- körperliche Züchtigungen.

Französisch-Kolonialafrika folgte uns Kranken also auch noch auf das Schiff.

Bei der Ankunft in Marseille kam ein alter Militärarzt an Bord, fragte jeden von uns, was ihm fehle, setzte sein Hörrohr auf unseren Rock, murmelte: „C’est bon“ und verschwand.

Abends kam dann ein den Berlinern unter dem Namen „Grüner August“ bekanntes Gefährt und führte uns durch Marseille und einen Hügel hinan. Als der Wagen nach langer Fahrt hielt, dachten wir harmlosen Menschen, es ginge ins Hospital, — aber — Schlüssel rasselten, Tore knarrten — das Militärgefängnis Fort St. Nicolas nahm uns auf. 16 Nächte mussten wir hier zubringen, ohne daß man sich je um unsere Krankheit bekümmert hätte. Dann wurden 10 von uns am 8. Juni abtransportiert, und mit einem kleinen Dampfer auf den berüchtigten „Ponton“, wie die Soldaten ihn nannten, gebracht. Er hieß offiziell „Pontonprison“ und war ein alter, schwimmender Kasten, der früher als Büro- oder Lagerschiff einer Schiffsgesellschaft gedient hatte und jetzt von oft mehr als 2000 deutschen Soldaten belegt war, die entweder im Hafen arbeiten oder auf ihren Abtransport nach Afrika warten mußten. Der Gedanke tauchte in uns auf, dass man auch uns wieder nach Afrika bringen wollte — um uns endgültig zu „heilen“, zumal sich viele Verwundete auf dem Ponton-Prison befanden, die zur „Heilung“ in die „milde, afrikanische Luft“ gesandt werden sollten. Was Unterbringen, Verpflegung und Hygiene anbelangte, war der Ponton das Symbol eines französischen Gefangenenlagers und noch heute schaudert es mich, wenn ich an Ponton-Prison mit seinen ungenügenden Schlafgelegenheiten denke, wo die von der Hafenarbeit müden, ungewaschenen Soldaten wie die Heringe neben und fast übereinander auf einem zu Häcksel zerfetzten, verfaulten Stroh lagen; wenn ich daran denke, wie die armen Kerle sich in ihrem Eßgefäß notdürftig etwas zu waschen suchten, oder wenn ich mir die scheußlichen Abortverhältnisse dieser schwimmenden Galeere vorstelle, die tatsächlich ihresgleichen nur noch in der Erinnerung des Mittelalters hat. Nun brauchte ich mich beinahe über Afrika, das wir alle haßten, nicht mehr zu wundern. Und eine tiefe Lethargie zog in jeden von uns ein, der noch ein wenig von Europa erwartet hatte. Aber eigentlich hätte das europäische Frankreich uns nicht enttäuschen dürfen.

Nach 8 Tagen Aufenthalt auf dem Ponton-Prison entschied sich unser Los und wir wurden am 16. Juni nach Uzes im Departement Gard (Südfrankreich) in die dortige Infanteriekaserne des 10. Infanterieregiments gebracht, die zu einem Gefängnis umgewandelt war. In diesem Lager, das aus einem ganz bestimmten Grunde „Camp special“ hieß, hatte man diejenigen unserer Landsleute vereinigt, die im Mittelmeer bei Versuchen von Spanien aus die Heimat über das damals noch nicht im Kriege befindliche Italien zu gewinnen, gefaßt worden waren; außerdem gabs hier Griechen, Türken, Oesterreicher, Ungarn etc. Die meisten Internierten waren Zivilisten, wurden aber trotz aller Reklamationen von den Franzosen zu den kriegsgefangenen Soldaten gezählt, denn, so argumentierten diese, sie hatten die Absicht gehabt, die Heimat zu erreichen, um zu kämpfen.

Internees assembling for their baths

Während im Anfang in Uzes erträgliche Verhältnisse herrschten, wurde dies nach zwei Monaten mit einem Schlage anders, als ein Inspektor erschien, der die ganze Organisation des Lagers unvollkommen fand. Der bisherige Kommandant wurde durch einen energischen Kapitän, Dailleux mit Namen, ersetzt und von nun an blieben wir den ganzen Tag unter Dampf; es regnete Verordnungen, Apells, Bestrafungen. Das Leben wurde unerträglich, besonders für die vielen, meist kranken älteren Herren, die man trotz ihrer 60 Jahre und mehr hier schlimmer als Rekruten behandelte. Die Haare mußten auf 1 mm geschoren werden — notabene am gleichen Tage kam dieser Befehl heraus, als wir in der Zeitung lasen, daß Bethmann Hollweg im Reichstag erklärt hatte:

Wehe, wenn einem Deutschen im Auslande ein Haar gekrümmt wird“. — Hosen und Aermel erhielten 5 cm breite, rote Streifen, an die Kragen mußten rechts und links die Buchstaben P. G. (Prisonnier de guerre) angenäht werden und am Weihnachtstage 1915 erhielten wir eine Mütze, ein Feldkrätzchen, das uns die französischen Unteroffiziere mit der höhnischen Bemerkung überreichten: „Hier, Euer Weihnachtsgeschenk“.

In den Stuben, die allesamt überfüllt waren, herrschte eine militärische Ordnung, und wochenlanger Uebung bedurfte es, bis wir die bekannte, von Erwin Rosen in seinem Buch „In der französischen Fremdenlegion“ beschriebene „Paketage“ fertig brachten; das ist die ordnungsmäßige Aufstellung aller unserer Sachen auf den in den Stuben an der Wand befestigten Brettern. Jeden Samstag ging der Kapitän mit seinen Offizieren und Unteroffizieren durch die Zimmer und das „cachot“, die Arrestzellen, bekam neuen Zuwachs. Der „Mulatte“ oder „Halbseidene“, wie wir den Kommandenten nannten, bestrafte willkürlich nach Herzenslust, und wohl tagelang sann er darüber nach, wie er uns mit neuen Maßnahmen, Vorschriften und Verordnungen ärgern konnte.

Dieses dauernde „Organisieren“ machte den Aufenthalt im Lager Uzes zur unerträglichen Qual, und wir setzten alle Hebel in Bewegung, eine Milderung oder zum mindesten eine vernunftsgemäße Handhabung in unserer Behandlung zu erreichen. Auch die Heimat machten wir mobil und erreichten endlich, dass ein Vertreter der Schutzmacht, damals Nordamerika, nach Uzes kam. Diesem schütteten wir in Gegenwart des „Mulatten“ unser Herz kräftig aus und verlangten gleiche Behandlung wie unsere Kameraden in Ile Longue. (Bild 6).

Camp Île Longue: Internees playing rounders

Hier befand sich nämlich auch ein „Speziallager“, das die gleiche Kategorie Gefangene wie in Uzes, also in der Hauptsache Reservisten beherbergte, die in die Heimat gewollt hatten, — die meisten aus Amerika mit einem Transport von 750 Mann der „Nieuwe Amsterdam“ der Holland—Amerikalinie — und im Atlantic oder in französischen Häfen gefangen genommen worden waren. Die Behandlung in Ile Longue war, soweit wir gehört hatten, gut, auch gab es dort die Möglichkeit, Bewegungssport und Spiele (Bild 7 u. 8) zu treiben. Die Unterbringung in Baracken (Bild 9) war zwar schlechter als in einem Steingebäude, jedoch legten wir besonderen Wert darauf, aus der nerventötenden Kaserneneintönigkeit und aus dem Hofe von Uzès herauszukommen, der für eine so große Anzahl Gefangener bei weitem nicht ausreichte.

Die französische Regierung verfügte also unter dem Druck der deutschen Regierung und dem Bericht der Amerikaner die Zusammenlegung von Uzès und Ile Longue und am 4. Juli fuhr der erste Transport, zu dem auch ich gehörte, 150 Mann, nach Ile Longue ab. Mit diesem Transport hatte es folgende Bewandtnis: Es. wurde wieder einmal eine Schweizer Kommission in Uzès erwartet, um Kranke des Lagers zur Internierung in der Schweiz auszusuchen. Bei der ersten Anwesenheit einer solchen Kommission hatte unser Kommandant hinter den untersuchenden Schweizer Aerzten gestanden und durch seinen Dolmetscher den Aerzten bekannt geben lassen, wen er für die Schweizer Internierung für „würdig“ erachtete, und damit erreicht, daß nur eine lächerlich geringe Zahl von Kranken nach der Schweiz gesandt wurde, Natürlich hatten wir auch gegen dieses eigenmächtige Vorgehen unseres Lagerkommandanten kräftig demonstriert und erreicht, daß, wenn ich nicht irre, auf Veranlassung der deutschen Regierung, das Lager Uzès noch einmal einer Nachuntersuchung unterzogen werden sollte. Nun machte die französische Regierung folgende kleine „Schiebung“, die vollkommen gelang und die Korrektheit der französischen Regierung „glänzend“ bewies. Die Frage der Auflösung des Lagers und unserer Ueberführung nach Ile Longue schwebte gerade. Jetzt wurde nun verfügt, den ersten Transport so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen und für diesen Transport alle diejenigen auszusuchen, die krank waren, — notorisch krank, die möglicherweise krank sein könnten, dann alle, die im Lager etwas bedeuteten, und solche, die als „meneurs“ galten. Der Abtransport erfolgte am 4. Juli und, — zu offenkundig — am 5. Juli erfolgte die Untersuchung für die Internierung in der Schweiz. Das Lager aber hatte keine Kranken mehr, und der untersuchende Arzt mußte sich und seinen Vorschriften Gewalt antun, um einige Kranke für die Schweiz herauszufinden. Diese wenigen kamen dann vor die Kontrollkommission für die Schweizer Internierung in Lyon und wurden von dieser in der Mehrzahl als gesund zurückgewiesen und nach Ile Longue gebracht. Hier erfuhren wir erst die Schiebung der französischen Regierung.

Nachdem die Untersuchung für die Schweiz vorbei war, hatte man Zeit, und erst einen Monat darauf erfolgte die Ueberführung des restlichen Teiles des Lagers Uzes nach Ile Longue.

Camp Île Longue: View of barracks and internees’ allotments

Bald darauf vollzog sich in unserem Dasein ein weiterer wesentlicher Schritt zur Besserung unserer Verhältnisse. Die Militärverwaltung gab uns an die Zivilverwaltung ab. Vom August 1917 unterstanden wir dem Ministerium des Innern, also dem Präfekten von Quimper, bezw. dem Souspräfekten in Brest (Dep. Finistere) Bretagne.

Das Lager lle Longue erhielt einen zivilen Direktor, die Unteroffiziere wurden durch sogenannte „surveillants“ ersetzt und nur für die Bewachung blieben nach wie vor französische Soldaten.

Jede Lagereinrichtung, die in irgend einer Form für unser leibliches oder geistiges Wohl von Vorteil war, und wenn es sich nur um den „täglichen Wasserverbrauch“ handelte — im französischen Privatleben eine Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung — musste in oft zähem, langsamem Kampfe von den französischen Behörden, denen an unserer leiblichen und geistigen Frische — wie ich mit Dutzenden von Beispielen belegen könnte, — nicht das Allermindeste gelegen war, erstritten, oft auch ertrotzt werden. Sogar das allermodernste Massenkampfmittel, der Streik, wurde von uns gelegentlich zur Anwendung gebracht; so zur Erlangung der behördlicherseits schon seit langen Monaten vorenthaltenen täglichen Brotration von 400 g, die eine „sparsame“ Souspräfektur in 350 g umgeändert hatte.

Durch Konzerte, bunte Abende, Dialektabende, Sportfeste, Einrichtung von Handwerkstätten auf dem Gebiete der Schreinerei, Schusterei, Tischlerei und Klempnerei, Errichtung einer Küche für Kaffee- und Suppenausschank, Unterstützung des Inseltheaters, das als einen Glanzpunkt die Aufführung von Hauptmanns „Versunkene Glocke“ bieten konnte, Schaffung von Gelegenheit zur Unterstützung der im Lager befindlichen Künstler, Anlage von kleinen Gemüsegärten im Lager, Einrichtung einer kleinen Fabrik für die Herstellung von Holzschuhen usw. — durch alle diese Dinge, die wir dem unermüdlichen und vorbildlich arbeitenden aus Lagerinsassen gebildeten „Deutschen Hilfsausschuß“ zu verdanken hatten, wurden der mit Macht auf uns eindringenden Stacheldraht - Psychose die Schärfe genommen und dem Internierten Gelegenheit geboten, sich, sofern er selbst wollte, frisch an Leib und biegsam an Geist zu erhalten. Aber alle die schönsten Dinge, die es je hinterm Stacheldraht geben kann, wiegen nicht auch nur eine Wenigkeit von dem höchsten Gut auf, das die Menschheit zu vergeben hat und für das angeblich die Nation, bei der wir fünf Jahre in ungewollter Gastfreundschaft verbringen mußten, mit billigen Worten und französischen Phrasen am lautesten kämpfte: die Freiheit.

Shack housing four persons in the desert camp Gaya (Territoire militaire du Niger)

Der im April 1918 endlich zustande gekommene Berner Vertrag sah die baldige Heimsendung aller Zivilgefangenen vor. Die Ausführung der Vertragsbestimmungen wurde von französischer Seite aber derart verzögert, daß, als wir endlich nach langen Monaten des Harrens mit unseren Koffern zur Heimfahrt bereit standen — es war am 11. November 1918, — gegen 11 Uhr der Befehl eintraf; „Zurück ins Lager!“ Soeben war der Waffenstillstand abgeschlossen worden! . . . . Das hieß für uns wieder zurück ins dumpfe ungewisse Elend; das hieß, der Verzweiflung fast erliegen!

Und nun folgte noch ein Jahr, das ich als kondensierte Gefangenschaft bezeichnen möchte. Es folgten die Ereignisse in der Heimat und das Versinken von Hoffnungen, von Begriffen, Ideen, von — Welten. Auch wir machten auf unserer Insel alle die Zuckungen unseres heimatlichen Volkskörpers mit, aber uns griffen sie, wie alles während unseres Stacheldrahtdaseins mehr an die Seele, und solche Eindrücke gelten doppelt.

Französisches Humanitätsgeplärre bekam es fertig, uns noch fast ein ganzes Jahr nach Abschluß des Waffenstillstandes als Zivilgefangene in Frankreich festzuhalten. Als dann kurz vor dem 20. Oktober 1919, dem wirklichen Tage unseres Heimtransportes, die Nachricht von dem baldigen Abtransport im Lager eintraf, glaubte es niemand, denn französische Versprechungen und Worte waren, je hochtrabender desto mehr, schon seit langem bei uns in Mißkredit geraten.

Endlich setzte sich doch unser Zug heimwärts in Bewegung, und nach einer mehrtägigen Reise durch Frankreich über Straßburg, Mainz kamen wir zum ersten Mal in Kontakt mit den häßlichen, harten Dingen der Wirklichkeit, die uns so recht unser geliebtes, trauriges, zertrümmertes Vaterland zeigten, das die meisten von uns vor dem Kriege stolz verlassen hatten, um in Uebersee dem deutschen Namen zu neuen Ehren zu verhelfen. Aber trotz allem, wir waren wieder Deutsche auf deutschem Boden . . . um es mehr zu sein als vorher, denn nun brauchte das Vaterland jeden Mann. Und wenn diese einfache Ueberlegung allein eine, wenn auch kleine Errungenschaft, geboren in den langen nachdenklichen Stunden des Alleinseins und der Betrachtung in der Gefangenschaft geworden ist, so war diese selbst, von der man als direkt Beteiligter den Wert so wenig einzusehen vermag, wenigstens nicht ganz vergebens gewesen.